はじめに

退職を考えたとき、多くの人が直面するのが「上司に言い出せない」「人間関係のしがらみがつらい」「精神的にもう無理」といった心理的な壁です。そんなときに注目されるのが退職代行サービスです。しかし、どのサービスを選べば良いのか、本当に使っても大丈夫なのか不安に思う方も多いはずです。

近年では、退職代行の利用者数が年々増えており、もはや特別な選択肢ではなくなってきています。

特に若年層や働き盛りの30〜40代にとって、心理的・身体的な負担を減らしながら退職を実現するための手段として、確実に市民権を得つつあります。

本記事では、退職代行の仕組みや選び方、利用時の注意点に加え、退職後に後悔しないための準備や退職金の活用まで、幅広く丁寧に解説していきます。

実例や具体的な準備、転職・資産運用のヒントなども盛り込みながら、読み終えた方がすぐに行動へ移れるような実用的な内容を目指しています。

退職を考える理由と心理的な壁

退職を決意するきっかけとは

退職を考える背景には、さまざまな理由があります。

特に近年増加傾向にあるのは、ブラック企業での過重労働や、成果主義による過度なプレッシャー、パワハラやモラハラといった人間関係の問題です。

例えば、希望していない部署に異動させられた結果、自分のキャリアに不安を感じるようになったというケースや、社内恋愛のもつれが原因で職場の空気が悪くなり、退職を余儀なくされた事例もあります。

また、若い世代を中心に「やりがいよりも心の安定」を求める傾向が強まっており、「このままでいいのか」と感じた時点で退職を考える人が増えています。

退職に対する不安とその正体

退職を考えていても、なかなか一歩を踏み出せない人は多いです。その最大の理由は「不安」にあります。上司への退職意思の伝え方がわからない、同僚や家族からの評価が気になる、退職後の生活が見えない、などの心理的なハードルが存在します。

さらに、「退職=逃げ」というネガティブなイメージが根強く残っている日本社会においては、精神的プレッシャーも大きな障害になります。

しかし、心や身体を壊してまで働き続けることが本当に正しい選択なのかを改めて見つめ直すことが大切です。今では退職代行という選択肢があることで、退職そのものがより現実的かつ実行可能なものになっています。

このような状況下で、自分自身を守りながら「退職」という選択をすることは、むしろ合理的で前向きな判断だと考える人が増えています。

退職の方法と選択肢

退職には大きく分けて、自分で直接会社とやり取りをする「自主退職」と、専門業者を通して退職手続きを代行してもらう「退職代行」の2つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の状況や目的に応じた選択が求められます。

自主退職の特徴と注意点

自主退職は、退職を申し出るタイミングや方法を自分でコントロールできる反面、上司や人事とのやり取りが必要となるため、精神的なストレスがかかることもあります。

特に退職理由を聞かれた際にうまく答えられない、あるいは引き止めに遭うといったリスクがあるため、事前準備と心構えが重要です。

たとえば、勤続年数が長い社員が退職を申し出た際、「なぜ今辞めるのか」「今辞められると困る」と言われて、話が進まなかったというケースも多く見られます。

また、退職届のフォーマットや提出タイミングについても、会社ごとのルールに従う必要があります。

退職代行の特徴と利点

一方、退職代行を利用する場合は、こうしたやり取りを全て専門業者が代行してくれます。利用者は自分で会社に出向いたり、電話したりする必要がなく、ストレスフリーで退職が可能です。

特に、精神的に限界が近い方や、ハラスメントの被害を受けている場合には、大きな支えとなります。

また、退職代行業者は法的に認められた範囲で業務を行っており、労働組合型や弁護士対応型など、状況に応じて選択できる柔軟性も魅力です。

最近では、LINEなどで気軽に相談できる業者も増えており、利用のハードルも大幅に下がっています。

どちらを選ぶべきかの判断基準

どちらを選ぶべきかは、以下のような視点で考えるとよいでしょう:

- 職場との関係性が良好で、退職理由を明確に伝えられる → 自主退職

- 上司との関係が悪化しており、退職交渉に不安がある → 退職代行

- 精神的に疲弊しており、対話する気力もない → 退職代行(弁護士または労働組合型)

自分の状況を客観的に整理し、最適な退職手段を選ぶことが、スムーズな退職への第一歩です。

退職代行サービスの選び方

退職代行サービスを選ぶ際には、単に「安い」「有名」といった理由だけで決めてしまうのではなく、自分の状況や退職理由、希望するサポート内容にマッチするかどうかをしっかり見極めることが重要です。

近年では退職代行業者が急増しており、それに比例して質の低いサービスやトラブル事例も報告されています。

そのため、選び方次第で「スムーズに辞められた」「思っていたよりも簡単だった」という成功体験にも、「連絡が取れなくなった」「料金を払ったのに対応が雑だった」という失敗談にもつながり得るのです。

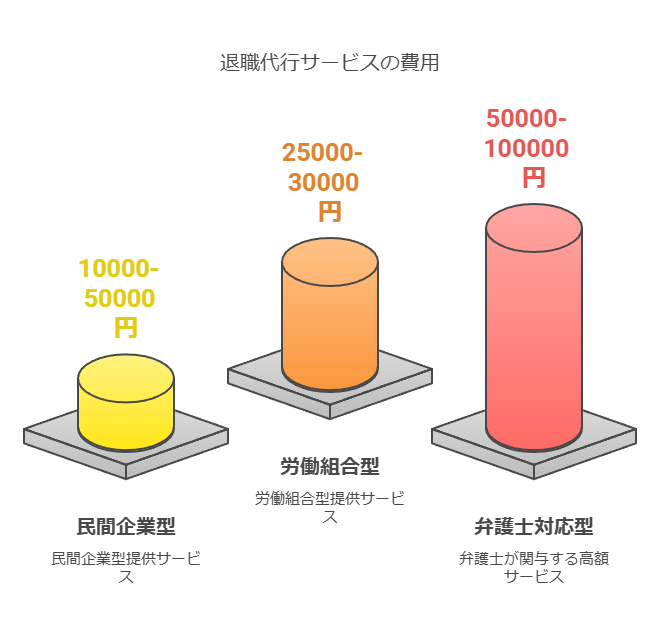

退職代行サービスの主な種類と料金相場

退職代行サービスは、運営母体やサービス内容によって以下の3つに分類されます。

| 運営元の種類 | 特徴 | 料金相場 |

|---|---|---|

| 民間企業型 | 退職の意思を伝えるのみで、交渉は不可。価格が安くスピード重視。 | 1万円〜5万円 |

| 労働組合型 | 団体交渉権があり、有給休暇の申請や未払い賃金の請求も可能。 | 2万5,000円〜3万円 |

| 弁護士対応型 | 法的トラブルへの対応が可能。難しいケースや訴訟を含む場合に最適。 | 5万円〜10万円 |

※参考:退職代行サービスの依頼金額はいくら?料金相場や費用による違い

失敗しない選び方のポイント

以下のチェックリストをもとに、後悔のないサービス選びを行いましょう。

- 実績と信頼性:公式サイトや第三者の口コミで、過去の利用実績や満足度を確認する。

- 対応スピード:即日対応が可能かどうか、夜間や休日も連絡が取れるか。

- サポート範囲:有給休暇申請、書類作成サポート、退職届の郵送代行など。

- 返金保証制度:万が一退職できなかった場合の返金対応が明記されているか。

- 法的対応の可否:トラブルが想定されるなら労働組合型や弁護士型を選ぶ。

特に「口コミが良くても安すぎる業者」は要注意です。価格だけに目を奪われるのではなく、対応力や安心感を重視して選ぶことが重要です。

退職代行は違法ではないのか?法律上の注意点と安心できるサービスの見極め方

退職代行を使って退職することに対して「本当に合法なの?」「トラブルにならない?」と疑問を持つ方は多いです。

確かに、退職代行という仕組みがまだ一般的になりつつある過程にあり、法的な理解が不十分な人も少なくありません。

結論から言えば、退職代行を利用すること自体は違法ではありません。

ただし、退職に関する「代理」業務の中でも、内容によっては法律の規制を受けるものがあります。そのため、サービス提供者の資格や組織形態をよく確認する必要があります。

法的に問題となる可能性がある業務とは?

退職代行の中でも、次のような業務は弁護士しか行うことができません:

- 退職に関する交渉(未払い賃金・有給取得・損害賠償請求など)

- 相手企業との法的なトラブルの解決

- 書類のやり取りに関する交渉や調停

これらは「非弁行為」として、弁護士法に違反する可能性があるため、非弁護士が実施することはできません。

一方で、「退職の意思を伝えるだけ」「退職届を代理で提出する」などの範囲であれば、民間業者でも合法的に対応可能です。

安心できるサービスの見極め方

違法リスクを避けるためにも、以下のような特徴を持つサービスを選ぶことをおすすめします:

- 労働組合と提携しており、団体交渉権を持っている

- 弁護士が監修、または弁護士事務所が直接運営している

- サイトに運営者情報や法的根拠が明記されている

- 利用規約や免責事項が明確に書かれている

たとえば、「フォーゲル」や「ガーディアン」などの退職代行サービスは、労働組合を基盤とした運営で、法的に問題のない範囲で交渉も可能です。弁護士法人が運営するサービスであれば、より安心して利用できるでしょう。

正しい知識を持って、適切なサービスを選ぶことが、退職の成功につながります。

退職代行選びに失敗しないポイントと注意点はコチラも確認してみてください。

退職代行を使った体験談と実例から学ぶ成功と失敗の分かれ道

実際に退職代行を利用した人の体験談を知ることで、自分がどのような状況にあるのか、またどのような行動を取ればよいかの参考になります。

ここでは、成功したケースと失敗したケースの両方を取り上げ、そこから見える共通点や注意点を解説します。

成功事例①:パワハラからの即日退職に成功した20代男性

新卒で入社した企業で毎日のように叱責を受け、精神的に限界を感じていた男性が退職代行を利用。SARABAに相談したところ、翌日には退職が成立。私物の回収や書類の受け渡しもすべて代行され、本人は会社に行くことなく新たな転職活動に専念できたそうです。

ポイント:迅速な対応とサポート体制が整っている業者を選んだことが成功のカギ。

成功事例②:子育てと両立できない職場からの離脱に成功した30代女性

時短勤務を希望していたが認められず、上司から圧力を受けていた女性が退職代行を決断。労働組合型の代行業者を利用し、スムーズに退職。

その後はフリーランスとして在宅ワークに切り替え、育児との両立が実現。

ポイント:自分の生活や価値観を優先した判断が功を奏した。

失敗事例:対応が不十分だった格安業者に依頼したケース

料金が安いという理由で無名の退職代行サービスを利用したところ、会社に連絡がつかずトラブルに。返金にも応じてもらえず、結果的に弁護士に相談して追加費用が発生。

教訓:価格だけで選ばず、信頼性やサポート内容をしっかり確認することが大切。

このように、退職代行を成功させるためには「信頼できる業者を選ぶこと」「自分の状況に合ったサービスを選ぶこと」が最重要です。

退職代行の料金相場と損をしない選び方

退職代行サービスの料金は、提供するサービスの内容や運営母体によって幅があります。

民間業者型は価格が安い一方で、交渉は一切できません。反対に、弁護士対応型は料金が高めですが、法的トラブルを含む複雑なケースにも対応可能です。

たとえば「上司に損害賠償を請求されるかもしれない」「未払い残業代を請求したい」といったケースでは、弁護士対応型が最適です。

一方、「退職の意思を伝えるだけで良い」「とにかく会社と連絡を取りたくない」というシンプルな希望の場合は、民間業者型で十分なこともあります。

損をしないためのチェックポイント

- 「追加料金が発生しないか」を事前に確認する

- サポート内容が料金に見合っているかを比較する

- 返金保証や途中キャンセルの規定があるかを見る

- 表面的な安さではなく、対応の質を重視する

口コミや比較サイトを活用し、複数社をしっかり比較することが「損をしない退職代行選び」の第一歩です。

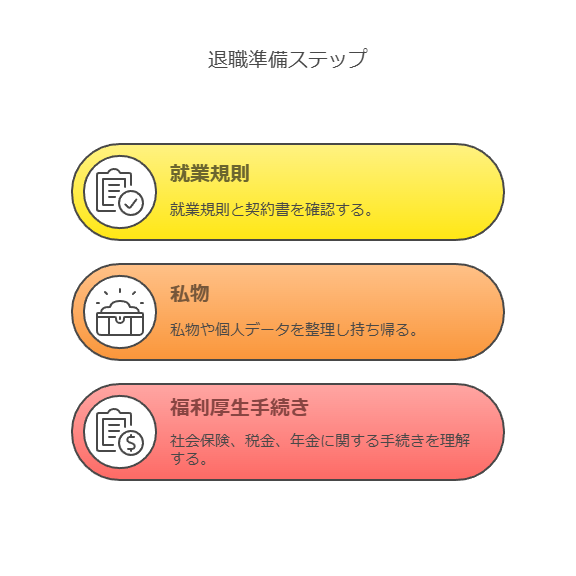

退職代行を使う前にやるべき3つの準備とチェックリスト

退職代行サービスをスムーズに活用し、トラブルなく退職するためには、事前準備が欠かせません。焦って手続きを進めると、必要な手続きや物品の回収などが漏れてしまうことがあります。

以下に、退職代行を使う前にやっておくべき3つのポイントを整理したチェックリストをご紹介します。

1. 就業規則と雇用契約書の確認

自分の勤め先の就業規則には、退職に関するルール(例:退職願提出の期限、有給消化の条件など)が定められていることがほとんどです。また、雇用契約書には給与締め日や最終出勤日、退職金の有無なども記載されているため、しっかり確認しておくことが重要です。

2. 私物や個人データの整理と持ち帰り

退職代行を利用すると、基本的にはもう職場に行くことはありません。そのため、会社に置いている私物やロッカーの中の荷物、パソコンに保存された個人データ、私的メールなどを事前に整理しておく必要があります。特に社用PCに保存されたファイルやログイン情報などは忘れずにバックアップしておきましょう。

3. 社会保険・税金・年金関係の手続きを知る

退職後には健康保険の切り替え、失業保険の申請、年金の納付方法変更など、さまざまな公的手続きが発生します。これらは退職後すぐに準備しておくべきものであり、知らずにいると保険未加入や納付漏れにつながる恐れもあります。市区町村の窓口やハローワークのホームページで事前に確認しておきましょう。

このように、退職代行を依頼する前に「自分の持ち物」「契約条件」「手続き内容」を把握・整理しておくことで、退職後の不安を大幅に減らすことができます。

退職後のキャリア設計と転職

退職はゴールではなく、新たな人生のスタート地点です。退職後のキャリア設計をしっかり行うことで、不安を軽減し、次のステップを自信を持って踏み出すことができます。

転職活動のベストなタイミングとは?

「退職してから動くべきか」「在職中に活動を進めるべきか」と悩む方も多いですが、それぞれにメリットがあります。

- 退職後に転職活動をする場合:気持ちをリセットし、ゆっくりと自分に合った職場を探せる。職業訓練校に通う時間や資格取得の余裕がある。

- 在職中に転職活動を進める場合:収入が確保されているため、経済的不安が少ない。選考時にブランクがないことを評価されやすい。

現在の精神的・身体的な状態を踏まえ、自分に合ったペースで転職準備を始めましょう。

自分に合った転職先を見つけるためのコツ

退職後の転職では「前職と同じ職種にこだわらない」ことも重要です。たとえば、これまで営業職だった方が、バックオフィス系やITサポートに転職することで、働き方やストレスが大きく変わるケースもあります。

また、以下のような業界・職種は常に人材を求めており、未経験でもチャレンジ可能です。

- 看護・介護職(資格取得支援制度あり)

- Web・IT業界(在宅ワークの求人も豊富)

- サービス業・接客業(柔軟な働き方がしやすい)

転職サイトや転職エージェント(例:Jobs、exitなど)を活用し、自分の強みや希望条件を整理したうえで進めると、納得感のある転職が実現しやすくなります。

退職を機にスキルアップやキャリアチェンジを図る人も増えている

退職後の数ヶ月を「自分に投資する時間」として使う方も増えています。たとえば:

- プログラミングスクールに通い、未経験からエンジニアへ

- 英語を学び、外資系企業へ転職

- 資格取得後、フリーランスや起業に挑戦

このように、退職は「次に進むための準備期間」としても活用できるのです。

退職を円満に進めるためのマニュアルはコチラの記事を確認してください。

退職金の運用と資産形成の第一歩

退職によって得られる退職金は、今後の生活を安定させるための大切な資産です。しかし、使い方を間違えるとすぐに消えてしまう恐れもあります。しっかりとした資産設計を行うことで、老後の安心や新たなチャレンジにもつなげることができます。

退職金の使い道は?主な3つの選択肢

- 生活費の補填:転職までの生活資金や、当面の家計を支えるための活用。

- スキルアップや教育投資:資格取得・学び直し・オンライン講座などに充て、将来の収入増につなげる。

- 資産運用:預金、投資信託、NISA、iDeCoなどの運用でお金を増やす選択肢。

特に、運用に回す場合はリスクとリターンをバランス良く考え、自分のリスク許容度に合わせて配分することが大切です。

FIREという生き方と退職金の活用

近年注目を集めている「FIRE(Financial Independence, Retire Early)」は、経済的自立と早期リタイアを目指すライフスタイルです。退職金をきっかけに投資を始めることで、働かなくても生活できる仕組みを作ることが可能になります。

例えば:

- 退職金を投資信託に分散投資し、年利3〜5%の運用益を目指す

- 配当株を購入し、毎月の生活費の一部を補填する

- 不動産やREIT(不動産投資信託)を活用する

このような戦略を立てることで、「働く=生活費のため」という枠を超えた生き方も選択肢に入ってきます。

FIRE後に公開する人もいます。記事はコチラにあります。慎重に検討してください。

退職金運用の成功例と注意点

成功例:40代で退職した男性が、退職金300万円をもとにNISA口座でインデックスファンドに積立投資を開始。月3万円を15年間積み立て、約800万円に資産形成に成功。

注意点:退職直後に高額な買い物(高級車や旅行)をしてしまい、資金が枯渇したケースもあります。まずは冷静にライフプランを立て、数ヶ月間はお金を「使わずに運用する」意識を持つことが大切です。

このように、退職金を「一時的な大金」として扱うのではなく、「未来への土台」として計画的に活用する視点が重要です。

よくある質問(FAQ)

ここでは、退職代行に関して多くの人が疑問に感じるポイントをQ&A形式で解説します。実際に退職代行サービスを検討している方や、利用を決めたばかりの方が安心して行動できるよう、具体的な回答をまとめました。

Q. 退職代行を使ったことが会社にバレたらどうなる?

A. 通常、退職代行業者は法律に基づいた手続きのみを行いますので、問題になることはほとんどありません。企業側も本人との直接的なやりとりを避けられるため、スムーズに退職が進むことが多いです。

Q. 有給休暇は使えますか?

A. はい、基本的には有給休暇の取得は労働者の権利です。労働組合型や弁護士対応型の退職代行を使えば、有給休暇の申請も代行してもらえることが多く、確実に取得しやすくなります。

Q. 退職代行を使ったことが次の転職先に知られることはありますか?

A. 基本的にありません。退職代行を使ったという情報は、前職から外部に漏れることはまずありません。もし聞かれた場合は、「第三者を通して円滑に退職を進めた」と説明すれば問題ないでしょう。

Q. 家族や周囲に知られずに退職できますか?

A. はい、退職代行は基本的にプライバシーに配慮した対応をしています。家族に通知されるようなことはありませんので、安心して相談できます。

Q. 退職代行はどのタイミングで連絡すればいい?

A. 退職の意思が固まった時点で早めに相談するのがおすすめです。即日対応が可能な業者も多いですが、書類の準備や確認事項もあるため、前もって準備しておくとよりスムーズです。

まとめ・今すぐ行動するためのチェックリスト

ここまでお読みいただいたことで、退職代行の仕組みや選び方、退職後のキャリア・資金計画について幅広く理解できたかと思います。

退職は決して「逃げ」ではなく、新しい人生のスタートです。迷いや不安がある方こそ、まずは信頼できる退職代行サービスに相談することから始めてみてください。

LINEやメールで気軽にやり取りできるサービスも多く、勇気を出す一歩があなたの未来を変えるはずです。

行動を始めよう!無料相談・資料請求リンクまとめ

退職代行の利用や転職、資産形成において、信頼できるサービスとの出会いは非常に重要です。ここでは、実績が豊富で評判の良いサービスをカテゴリ別にまとめました。気になるサービスがあれば、まずは資料請求や無料相談から始めてみましょう。

🟢 退職代行サービス

- 退職代行【SARABA】(https://taishoku-service.com/)

- 即日対応、LINE相談可、実績2万件以上。

- 例:入社1ヶ月で退職を決意した20代男性が、精神的に限界の状態から即日退職を成功させたケース。

- 退職代行ガーディアン(https://taishokudaikou.com/)

- 労働組合運営、交渉対応可。

- 例:パワハラ上司のもとで悩んでいた女性が、未払い残業代を交渉して回収。

- 弁護士法人みやび(https://taishoku-lawyer.com/)

- 法的トラブルへの対応可。損害賠償請求など複雑な案件にも対応。

🟣 転職エージェント・転職サイト

- リクルートエージェント(https://www.r-agent.com/)

- 業界最大級の求人数。非公開求人も多数。

- Jobs転職エージェント(https://jobs.com/)

- 20代〜30代向けのスピード転職に強い。

- 例:退職後1ヶ月でプロジェクトマネージャー職へ転職成功した30代女性の活用例。

- exit(イグジット)(https://exit-inc.jp/)

- 転職と退職代行をパッケージ化した新しいサービス。

🟡 資産運用・退職金活用サポート

- 楽天証券 NISA特集(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/)

- 初心者向けガイドあり。口座開設から商品の選び方までサポート。

- マネーフォワードME(https://moneyforward.com/)

- 家計管理アプリで資金計画を可視化。

- 退職金の運用・副業ブログ(外部リンク例)

- 参考サイト:https://fukugyo-start.com/taishokukin-shop

- 内容:退職金を元手にネットショップを開業し、副業から本業化した体験談を紹介。

- 参考サイト:https://fukugyo-start.com/taishokukin-shop

コメント